元々、自分はクラウドソーシング業界にいた。どんどん仕事がオンラインで外部化されていく様に感動を覚えたものだ。その中仕事の外部化が進まない原因も目の前で多々見ることがあった。

信じられないとは思うが、「マネージャーや管理職を外注化」する流れが現場では起こりつつある。加速しており結果を残している場合も多い。この流れはもう止められないと思う。

ただ、外部化するにあたり失敗する企業も多い。基本的にはプロの質、というより依頼する会社側の体制の方がクリティカルだったりする。

私自身もその前線をフォローアップ、クライアント内の人間として並走、毎日外部化を繰り返している担当でもある。現場において、目の前でみたリアル、上の背景や理由を綴っていこうと思う。重要なポイントを5つに集約した。

Contents

はじめに:「正社員にこだわる」日本のマジョリティはなぜ生まれた?

このブログをお読みの方もほとんどの方が「管理職や事業部長が業務委託であることなど、もってのほかだろ」という認識だと思う。言わずもがな、日本は正社員主義である。まず初めになぜそうなったのか、軽く説明したいと思う。

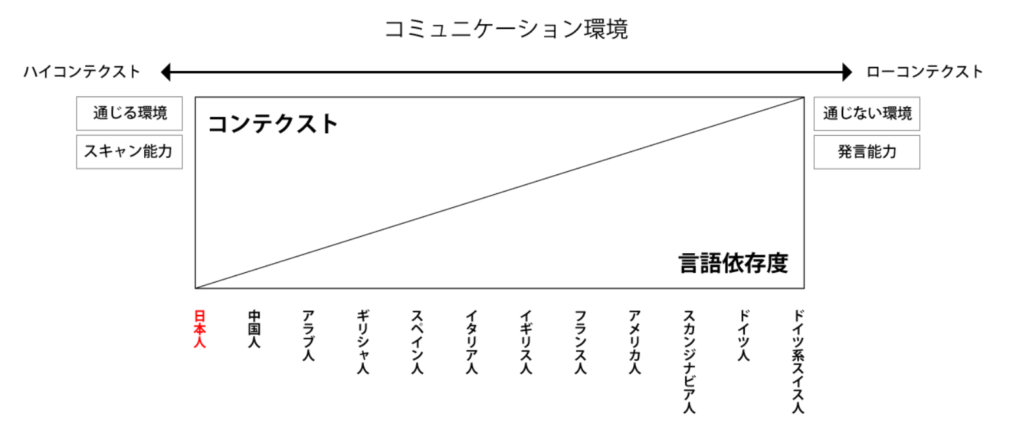

一つの要因はハイコンクストな文化

出所:https://ssl.pan-nations.co.jp/column/226.html

その原因として、日本人は「雰囲気で察せよ」という文化のハイコンテキストというのが一つある。雇うときに明確なジョブディスクリプション描かずともとりあえず招き入れる、という文化はまだ強い。

日本人は生真面目なので推し量り、連携を取りワークする。しかし海外はこれだとワークしない。言語化しない側に責任があるという文化がある。どうなるか、というとサボるだけサボる。よって最初に責任と権限を明確に言語化する。

現場でも思うのは、皆雰囲気で推し量る系、言語化やテキストベースで連携ができない文化の企業は少なからずある。結果、これが悪い方に転んで今のリモートワークでマネジメントが曖昧だったり、外部化が進まなかったりする。

正社員を優遇し、従順なものが評価される教育と政治

また意外と知られていないが戦後の政治的方針が、令和になる今にまで引き継がれている部分もある。

まず教育プログラムとしては、規律、協調性を優先して、従順に働くような評価を徹底したようだ。その後、労働者として社会に出た後、正社員を国家的施策として優遇したという政治的背景がある。理由としては税金を確実に徴収できるからとのこと。

対して、個人事業主や経営者の補償や施策を後回しにした。また広報的にイメージを良くさせなかった。皆の中でも潜在的な意識としては「正社員より個人事業主は格下」みたいなヒエラルキーがあると思う。真意の程は定かではないが、プロパガンダらしい。そして外国だとイメージは逆らしい。(この辺は関連する本を読むと、面白いのでおすすめである)

しかしながら、最近ではこの施策が悪い方に転んでいる。高齢化で実のない給与が多く、かつ人員は削減される一途。今ではベンチャー企業の方が新規事業立ち上げや事業拡大で雇用創出効果が大きいことが統計でわかっているそうだ。

その為、安倍政権あたりからそちらに舵を切りつつも、「昭和の文化」が引き継がれている場所は多い。

例えば国庫や金融機関の現場などは。判断基準は変わらず、事業モデルの理解もできず「そんなのしらんがな」という文化は根強い。一定先がありそうな事業モデルでも、ベンチャーに対して「ゴミを見るような目で高圧的な態度」の年配担当は実際に見たことがある。

「年配に多い」のがミソである。その経験で経済成長期を生きてきてしまったので、人は変えられないのだ。とある筋の話だとよく上の理由でクレームが来るそうだ。その機関の役員の方々はその現場を変えたく四苦八苦してるらしい。

正社員主義における、よくある経営的勘違い

そんな日本の「アタリマエ」が派生して、今に繋がっている気がする。ここから段々本題に入って行こうと思う。いろいろな企業に入ってもったいない状況が結構多い。

1:「コアな業務」の取り違いをしている

一つ大きな部分に「コアな業務のとり間違い」というのがある。

まずは外注できるのに「コア業務だと思い込んでいる」部分が往々にして発生している。このコアな部分は企業や事業ごとに違うのであるが「自社でやるべきことでない部分を抱えてしまう」割合の方が多い。

「これは社内でやるべきだ」という「何をコアと取るか」の程度に違いがある。Saasのエンジニアなど業務委託だけだと経済的に破綻してしまうとか、抱えるべき業務リソースを内製するのは正解である。

が、それ以外を外出ししないデメリットは思った以上に大きい。なぜならば、時は金なりであるから。後回しにしている間に、競合は待ってくれず、容赦無く駆逐され事業数値が乖離していくのである。

例えば、暗黙知だと思われていた部分は、大概の場合、形式知に転換可能だ。そして、可能だとしても、ここは悔しいかな、経営側の設計手腕や理解が必要である。

この内部で「やるべきだ」という信念が厄介だ。ロジックと事実を提示しても、理解できない人には、付き添うしかない。事実提示を続けた結果残るのは、双方の関係性の消失だ。(受託業だったら=解約である)

人は極論好きか嫌いか、なのだ。 そしてほとんどの人は変化は苦痛なので拒否をする。

この領域判断は、決裁者が「自分と異なる第三者が持つ事実をどう捉えるか」の理解が問われる。またその決済者が過去の成功倫理などにしがみつく「現在バイアス」に囚われやすい人か否かでも、意思決定は変わってくるイメージ。自分はここで接し方をクライアントごとに変えている。

2:正社員が「モチベーションが高い」という勘違い

次に、正社員はモチベーションが高いという勘違いだ。一緒に案件をやっている優秀なプロフェッショナルに、元大手アパレル企業の事業部長がいる。その方が言っていた言葉が印象的だった。

「結局、空からお金が舞い降りてくる感覚は会社に勤めてる限り消えなかった」と。独立したその日、その瞬間に「お金が舞い降りてくる感覚は消えた」そうだ。

自分のバリューがなければ即切られ、キャッシュが厳しくなるからだ。

バリューを会社からもらう側か? 与える側の目線か? 当事者として生きてきたか?

正社員は、最初にどんなに面接肌感が良くても、安定を求めたいと思考が根底に少なからずある。もちろん、それは悪いことではない当然の権利であると感じる。

しかし、バリューやキャッシュを見る目線は「もらう側」ではダメなのだ。「自分が与える側」の当事者となる経験が必要である。その経験をした者 or していない者、自己実現の姿を考えて生きてきた者 or そうでない者、両者の生きてきた中で開く差は甚大である。

業務委託がマネージメントや権限を与えるに適す理由

そのように生きてきた人は当然のことながら与えるバリューが違う。権限を与えると事実ワークすることも多い。

1:結局、成果=意思決定する人の質

一番大きな理由はここだ。前途のように、事業の意思決定は人にどうしようもなく依存する。大体の失敗パターンは市場やロジックや現実ど返しで「わたしはこれがやりたい」というこだわりで失敗しているのがほぼ。

仮説、こだわり、着眼点は大事なれど、実装やマイルストーン組みなどでちょっとずつ歪む。繰り返したその先、現実は非情。どこかのタイミングで取り返せなくなる。

実経験、権限がない第三者としてできるのは、事実と、気づきと、想定されることと、道と提示することだけだった。もちろんのことながらプロとして勝ち筋も一緒に提案するのであるが、提示したところで権限者に意思決定は依存する悔しい思いは、何度もした。

選ぶのは権限を持つ方だ。「そんなわけないと思うな」と言われることも多い。「現在平気だからきっと平気」というのは現状バイアスというらしい。決裁権を持つ人が盲目なことが思った以上に多いのだ。

質が至らない場合の未来

「自信」があり「まっすぐないい人」でも、多くの人を養う立場は「盲目」ではいけない。

余談であるが「こうなるよ」といった未来予知は得意である。結局半年後、もしくは1年後なのか2年後なのか「あの時ほら言ったでしょ」ということがよくある。意思決定が遅れるとかなり悲惨だ。

具体的に待ち受ける未来は、事業撤退か、その人の降格か、大勢の社員が失望して退職するか、デスマーチになるくせに売り上げが全然上がらない、プロダクトができあがらないなど、経験したのはそんなところである。

ゆったり動いてる間に、容赦無く競合のマウントパンチで事業規模が一瞬で抜かれたなど。株価にも直結して、電話越しの経営陣の声がいつもと違ったのを覚えてる。

第三者は成功失敗パターンを知っている

対してプロは吸い甘い経験している人が多い。独立した人の方がマイルストーンも施策も硬いし、着眼点もロジカルなことが多い。

そもそも自分がその事業部長や担当者だったわけである。そして同様の別クライアント事例で一定の未来予知が可能だ。自分の経験+α外部の事実を知っている。

2:業務委託の方がモチベーションが高く、見える世界が違うというリアル

先程の業務委託のモチベーション同じくである。また前途の通り給与が天から降ってこないので、常に自分自身がパフォーマンスが上がらなければ契約を切られる現実の真最中を生き抜いているのは大きい模様。

補足で正社員全部がモチベーションが低いわけではなくて、インターンでも、往年の社員さんでも、イケてる方は一定数いる。見た感じ2割やる気なし、6割マイルド、2割本気、そんな所感である。

業務委託サイドも、蓋を開けて本音を聞けば、上に比率同じなのであるが、経験値があるので平均値自体が上のことが多い。

なお、プロは自分で法人を持っている人も多い。当事者意識、会社運営サイドに立った提案が可、「ことなかれ調整主義」とは見える世界が違うのである。意思決定に関わる権限が広いレイヤーであればあるほど「一騎当千」がありうる。

・・・

いうわけで、前者と後者、どちらに権限を与えるかは明確であるように感じる。時代の流れとして果たしてどちらに転ぶのであろうか。

業務委託に権限を与える際のよくある失敗ポイント / 乗り越えなければならぬ壁

ここからが業務委託を使いこなす上でのコアである。

使いこなすまでに壁が多い。よくある失敗原因をまとめてみる。主に以下の5つに大別されるかなと思う。

1:権限を与える者の認知スペック or 器の大きさ

ドライな話だが、そのプロフェッショナルに権限を与える者のスペックも第一に重要だ。前途のお話の通り、異なる価値観や知らない理論を提示されてもメタ認知力があり、理解できる能力があることが半ば必須である。

理解力の「制約理論」

制約理論というものを覚えておくといい。元々は工場のパイプラインから始まった理論だ。どこかに制約があるとアウトプットはその制約が最大のアウトプットになってしまう理論だ。

例えば高速にて工事で一車線になったら、渋滞するのと同じである。意思決定の流れも同じことが起こる。上位に理解力の制約があると結局それ以上のアウトプットは出ない。

社長が制約のこともあれば、役員が制約のこともあれば、部長が制約であることもあるので、これは企業により様々だ。

例えば以前、とあるベンチャー企業の部長とのやりとりであった話。事実を提示しようが「何いってるかよくわからん」という表情。説明を何度もするも「腹落ち」がしないそうだ。

3〜4ヶ月かかっても役員陣に話が行かなかった。危惧感を持ち、直に経営側と接点を持って思案共有した瞬間に、即日話が進んだ。経営側もはなから同じ考えだった。

無駄なプライドの邪魔、ダニングクルーガー効果でいうバカの山

昔を思い出した。会社員時代、自分は同じことをして、高評価でなく左遷された。部長からしたら邪魔だったのだ。かつその部署全員のマネジメントから、袋叩きにされた。いずれも他者の関係性を大事にする人だった。

その人たちの共通項は、自信満々でプライドが高いくせに認知、理解力が低いことだった。つまるところダニングクルーガー効果の「バカの山の頂点」そのままなのだ。

出典:https://note.com/twentynine/n/nd1d112ebae82

受け入れる器がなければ、第三者が経験シェアや、未来予測をしたところで意味はない。

なお複数企業に入って、経営 > 現場まで見て、大体どこが制約かを見分ける一定の共通項、方程式があることに気づいたので、その辺はまた追って更新していきたい。

2:目的やミッションを”会社として明文化”していない

次にさあ、権限を与えよう、となった時にここが甘いとあとが大変である。

業務委託でも施策が決まった際の実施レイヤーであれば手段を伝えて入ってもらえれば問題ないのであるが、施策立案や戦略、マイルストーン決めから介在する人間に依頼する時は、それだとまずい。

当たり前だが手段がまだ決まってない為、抽象を具体に固めるための「目的とスコープ、ミッション」の言語化が必要だ。一定領域以上なら、むしろここだけでいい。

スコープがないと「目的地までの切符」を履き違えに電車に乗る感じ

例えばとあるSaasで「オーガニックコンテンツ施策に着手したい」というオーダーがあった。オーナーは、マーケ部長でその人の意思だ。「潜在ユーザーを獲得して資産化に導きたい」そうだ。そして半年たった。コンテンツはアウトプットして順当にPVとUUは伸びた。

後に同席した経営会議で経営陣の意思を初めて知る。散々な結果だった。リードとそこから先のセールス歩留まりが伸びてなかったからだ。なので今回の場合なら目的は「売上につながる健在層に近しいリード」である。

SANSANのCMみたいに「早くそれ言ってよ」となったわけだ。経営が接点「今のギャップ整理と目的見極めからの依頼」だったら話は変わったと思う。そもそも終着駅が違かったのだ。

発注オーナーが経営そのものだったら楽なのであるが、このように現場に入ってから自分に当てられた言語化 vs 意図、本心把握、乖離 を数ヶ月で埋めるのはよくある話である。

この辺は、抽象から入る戦略コンサルの方々の能力値は総じて長けている。

3:ステークホルダーのフリクションを乗り越えようとしない

そして次に移る。一定目的やミッションも明確化させた、さあ実施するぞとなった場合、関連者の理解が得れそうになく戸惑ってしまうパターン。あるある、としては以下の二つ。

- 監査法人や株主が許さない

- 社内の誰かが許さない

1:監査法人や株主が許さないパターン

前者は力学的にどうしようもないこともある。押し切ればOKなこともあるが、株主に萎縮して意思決定できない経営側も多い。監査法人も後ろめたいと感じるので、大体指摘は起こるらしい。

が監査法人の提唱意見、判断基準は今だと時代錯誤の場合も多い。高度経済成長期のままに当てはめた基準である。例えばGoogleドライブの外部共有NGなど。

2:社内が許さないパターン

後者は社員のフリクションを危惧、保全に走るパターン。この辺は文化によって大幅に違う。しかしながら、ほとんどの場合「和を持って是をなす」は悪手に転ぶことが多い。

時間は有限だからだ。保身=意思決定の遅延≒衰退であり、おそらくは最大のリスクであることに気づいていない。繰り返すが市場と競合は待ってくれないのである。

前者も後者も結論、自分の責任をもち意思決定者が「やる」と断言すればいいだけの場合も多い。

4:明文化した責任に対して依頼の役割 / 権限 / 報酬がバグっている

その後依頼できた場合に移る。早々にメモる場合、ないしは業務委託がモチベーションが低くワークしない場合、ここがバグっていることが多い。

業務高度化するのに、押し込んでない?

「広告運用やコンテンツマーケ運用オンリー」なら相場時給4500円程度あれば文句は発生しないと思う。しかし高度化するのに押し込んでしまう人も多い。

例えば、スコープが変わってきてたけど「一定もらってるし、まあいっか」と思って、受注側はサービスでやってしまったとする。例えば以下のようなパターン。

- 会社全体の状況把握、整理、示唆提供、その上での改善提案、戦略策定、予算策定、効率化実施

- 会社全体のマーケ〜カスタマーサクセスまでの連携施策、縫合的運用、及び戦略面の依頼

こんなことをやると、どんどん「300円で吉野家」が「300円で叙々苑」になり「300円でA5松坂牛」という話になってくる。企業側の発注担当としては、悪気なく気づかないうちに。

安くここまでやってくれるのか!と感動する担当者もいる。しかし発注側として、そのでも市場価値や役務の相場を知ってコンタクトするのは必要である。なぜならば・・

結果ロクなことはない

結論、最後は破談する。長くは関係性は続かない。

プロ本人としては「わらしべ長者のきっかけをくれてありがとう」ないしは「モチベーション湧かないな」なのである。現在は売り手市場。感謝されながらか、疎まれながらか結局はいつか目の前から居なくなる。

企業サイドからしても、最初から相応の報酬を提示した方がスマートだ。工数浪費だけする、安物買いの銭失いになる。乖離していると当たり前だが燃えやすい。そして燃やすとまず業務が回らない。チームが大きくなればなるほど、このような期待値乖離で不義理する人がいないか見張る必要がある。

会社員時代、3日徹夜で、クライアントの受託案件、期待値乖離で同時多発の炎上 > 消化を経験。トラウマの一つでもある。市場には人は逆らえないということを知っておこう。

5:純粋なプロフェッショナルのパフォーマンスが低い

そして差配後。事業は人という法則はここでも変わらない。客観的でバイアスを撤廃しドライな判断が望ましい。

その結果は企業の下駄を履いた力か、否か?

過去の実績や渡り歩いた企業に対して、実力がしばしば比例しないこともある。見定めにはその人がそこで何を成したかの「背景や前提条件」にスポットを当てることが重要だ。

そこを見定められず、実力と勘違いして取ってしまう経営側は多い。

その後、迅速に担当を切れる意思決定ができるか?

結果。差配してはいけないプロに権限差配してしまっている意思決定がある。または適してないとわかっていても切るに切れない状況を見ることも多い。例えば仲が良い昔から一緒だった親友、創業期から一緒にいた古株など。

レイヤーが上がれば上がるほど、会社がデカくなればなるほどギャグでは済まなくなる。一定推察は効くとしても、仕事を一緒にやってみなければ、権限を与えてみなければ極論わからない。

経営側が迅速に「切る」と意思決定できるかの問題でもある。この辺は必ず初期1~3ヶ月くらい試して、見定め、ダメなら依頼側としてドライに切るのをおすすめする。

パフォーマンスがあるかどうかの共通点

先陣を切るプロは背中を見せ、信頼に厚く、腕もある。その器の人が扇動すると課題を提言する人が評価され、いけてる人だけが残る。1テンポゴールに早まるから、課題を提示した人はありがとうとなる。

かと言って人の否定もしないので意外と退職もしない。言ったところで悪影響オンリー、意味がないことを知っている。

結果、心理的安全性が担保されたまま、組織が活性化していくのである。差配して組織にこの兆候が現れるのは共通する印象がある。

予測できる未来

余談のお話。諸々を顧みると予測できることがある。予測というよりすでに水面下では発生している、というのが正しい。

1:正社員ゼロで売り上げ数億程度の会社がどんどん出来てくる

市場の仕組みを理解し、テクノロジーやシステム、外部人材をうまく組むと正社員の必要もなくなる事業も一定数ある。

上場は行かないまでも数億くらいいく会社も出てくるだろう。というより社員ゼロで、息を吸うようにこれを繰り返し行い、M&Aで売り飛ばし、個人資産数十億の人がいる。しかも一人じゃなくて何人かいる。凄まじいレバレッジが水面下ですでに起こっている。

2:報酬は二極化される

このことから、安定する立場の正社員のニーズはどんどん少なくなる。「仕組みを組む者」と「組まれて動く者」である。前者の方がバリューが大きく、後者は淘汰されていく。

高度人材でも同じくだ。

簡単な広告運用なら現段階Google 広告搭載のAIで十分だし、そのうちタスク管理のアシスタント程度ならAI化されるだろう。チャットGPTでコンサル領域の質問をしたらそれなりに生合成ある答えも返ってきた。簡単なコンサル、アドバイザリ領域も近いうちテック化、AI化されてしまうのではないだろうか。

これからは仕組みを作る側と、そんなの関係なく好きなことをとことんやる人が、バリューを残すようになるのかもしれない。

業務委託を使いこなす上でのポイント再掲と考察

ということで外部の業務委託を使いこなす上で、大事なポイントをまとめる。

- 1:権限を与える者の認知スペック広げる

- 2:目的やミッションを”会社として明文化”する

- 3:ステークホルダーへ説明する、意思を伝える

- 4:明文化した責任に対して役割 / 権限 / 報酬を一致させる

- 5:純粋なプロフェッショナル担当のパフォーマンスを客観的に下す

見返してみると業務委託の本人が原因なのは5だけ。 1〜4はそもそも焦点が当たってないことが往々にしてある。

1は多分、心を込めて接しても誰も救えない。なぜならば無知の無知、なので本人に直にどこかで気づいてもらうしかない。

しかし2〜4までは社内の要件定義が要。逆にここが組めれば大体、合致する人がきて、ワークする。言語化できれば「名前だけのプロフェッショナル」を事前に篩い落とすことも可能。

結論、日本全体の組織の体制&ナレッジの底上げが必要なのではないだろうか。弊社はこの辺のリアルを色々見ているので、最初から寄り添うことが可能である。ぜひお気軽にご相談を。

*別メディアの同様見解記事参考